お子さまに関するご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせはウェブからのみとなります

リコーダーが吹けるようになるコツ

小学校3年生から始まるリコーダー。

好き嫌いが大きく分かれる活動の1つですよね。

小学校の巡回相談では、下記のような質問がよくあがります。

リコーダーの穴を上手にふさぐことができません。

指をリズムに合わせて動かすことが苦手です。

息の調整が難しく、勢いよく吹くので、ピーッとすごい音が鳴り、音楽の授業で目立っているようです。

リコーダーのどこに躓いているのかをチェックしてあげると、練習がより効率的なものになりますよ♪

それでは、見ていきましょう!

うまくできない5つの理由

リコーダーがうまくいかない理由は、お子さん一人一人異なります。

今まで見てきた中でよくある理由を5つ挙げてみたいと思います。

❶ 穴を押さえる位置が分からない

リコーダーを吹くとき、目で手の動きを確認することができません。

指がどう動いているのかを目で確認しなくても分かるのは、固有受容覚という感覚が働いてくれているから。

この感覚が感じにくいと、指をどう動かしたらいいのか、どのくらいの力が出ているのかが分かりにくくなってしまいます。

❷空中でリコーダーを保持することが難しい

リコーダーを吹くためには、両手でリコーダーを持ち続ける必要があります。

この姿勢をキープするためには、体幹や肩甲骨周りの安定性が必要になります。

また、同じ姿勢を保ち続けるために、持久力も必要になります。

だから、疲れやすくなってしまうのです。

❸指をバラバラに動かすことが苦手

リコーダーは、10本の指をバラバラに動かす操作の連続技!!

また、指先は程よい力加減で穴を塞がなければいけません。

手指や肩周りに力を入れ込んでしまうと手指の操作が間に合いません。

反対に、力が弱すぎると穴に隙間ができてしまうため、本来の音を出すことができなくなってしまいます。

さらに、手指の動きだけでなく、体幹ー腕ー手指をバラバラに連動して動かすスキルが必要になります。

❹息の調整が難しい

強く吹きすぎると不快な音が出ますよね。弱すぎてもいい音は鳴りません。

リコーダーから綺麗な音を奏でるには、数秒間一定のリズムで適度な息の強さで吹き続ける必要があります。

しかし、どのくらい息を出しているかは目で見えないので、息の調整が難しいのかもしれません。

なので、「もっと強く(弱く)吹いてごらん!」と声かけをしてもらっても、イメージしにくいことはよくあります。

❺タスクが多すぎる

リズムを聞きながら、楽譜を見ながら、先生の声かけを確認しながら…

リコーダーを持ち続けながら、指を動かして、息の量を調整して…姿勢も崩れないようにしながら…

リコーダーってすっごくやることが多いんです。

同時に何個もすることがあったり、することが多かったりすると混乱してしまうお子さんもいらっしゃいます。

どうしたらいいの?

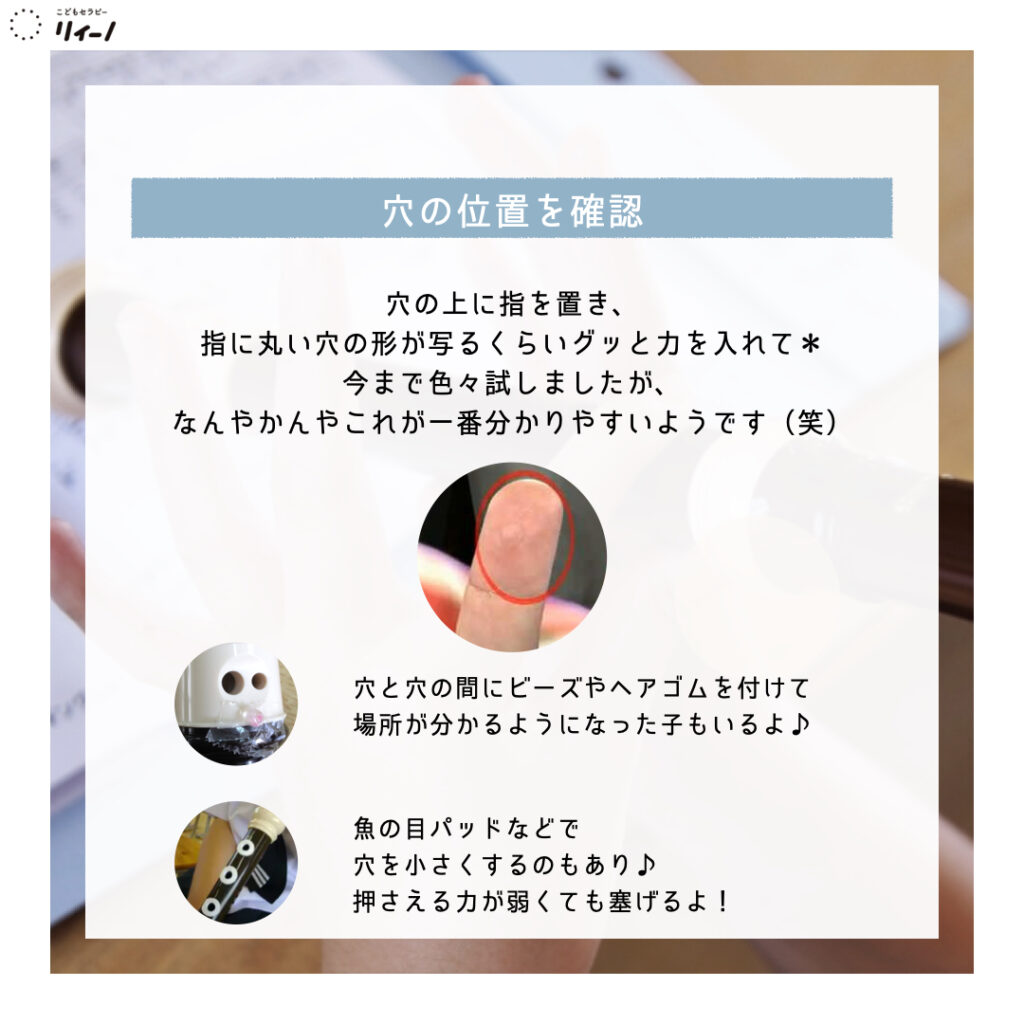

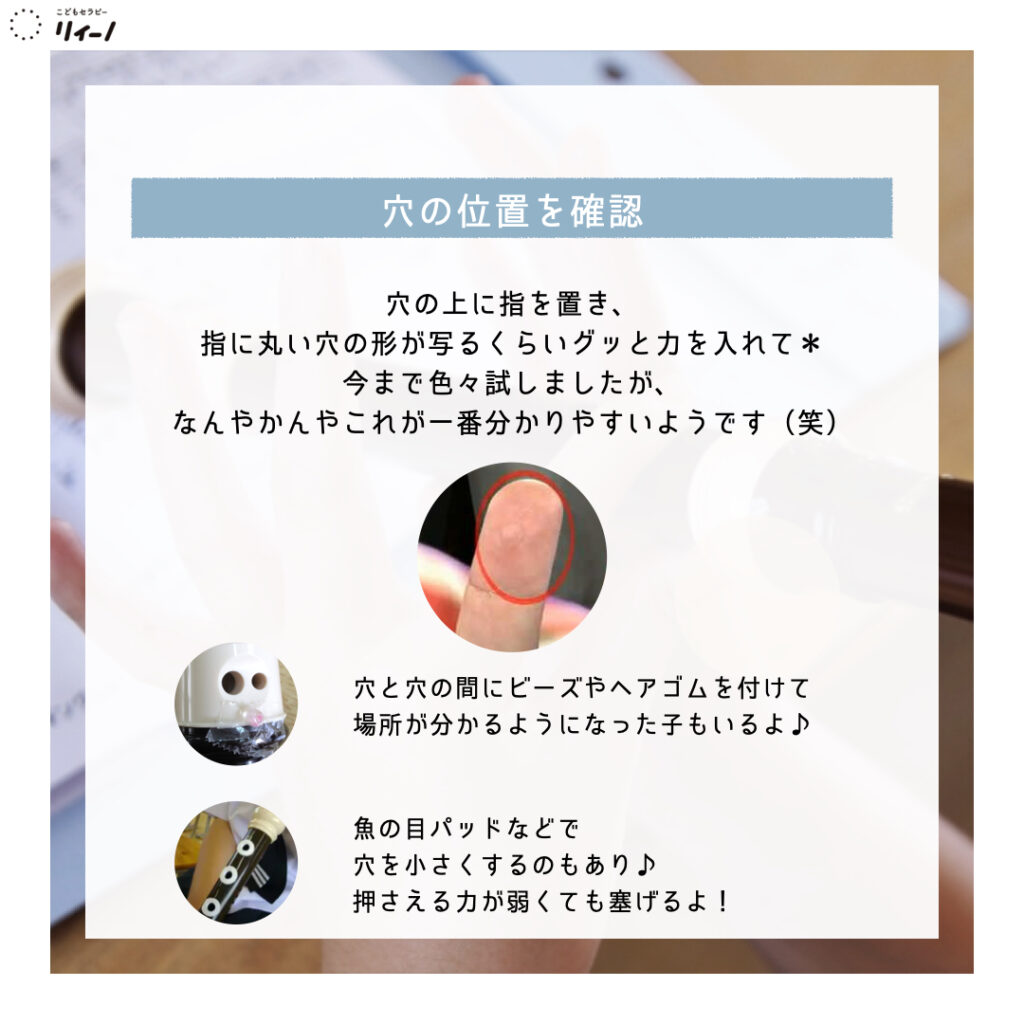

穴の位置が分かる工夫をしよう

穴の上に指を置き、指に丸い穴の形が残るくらいグッと力を入れてみてください(写真参照)。

いろいろ私も試してきましたが、これが一番分かりやすいようです(笑)

その他にも、

リコーダーの穴と穴の間にビーズやヘアゴムを付けて、穴の位置が分かるようにしてみたり。

魚の目パッドなどで、穴を小さくしてみたり。

穴が小さくなることで、穴を押さえる力が弱くても塞ぎやすくなりますよ♪

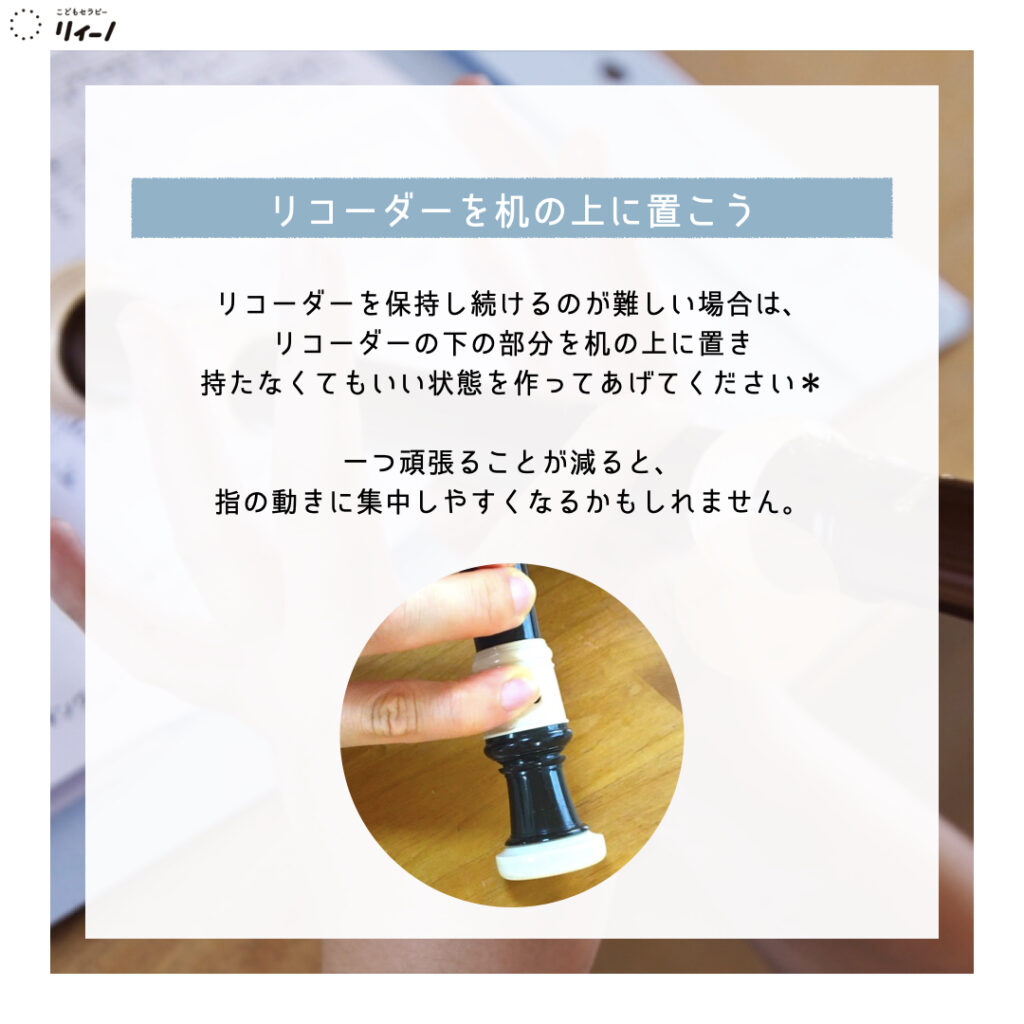

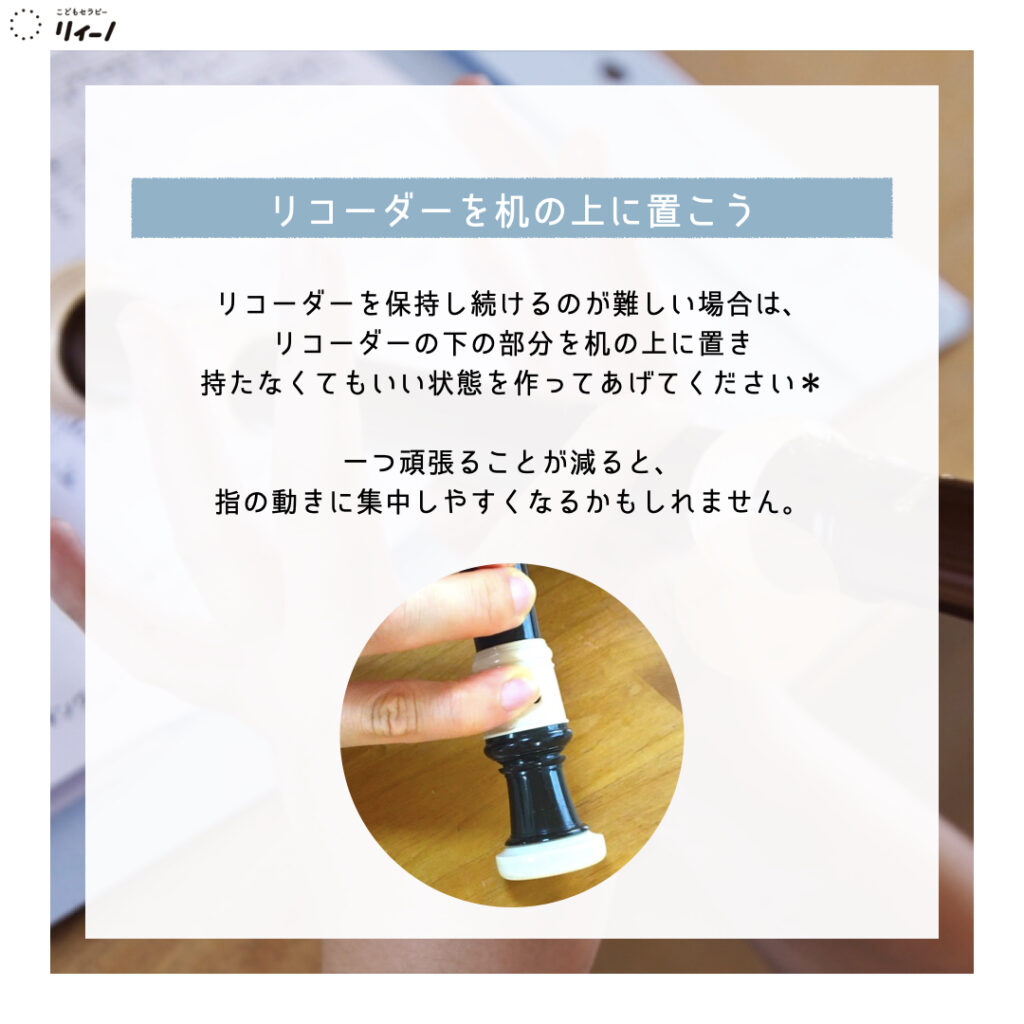

リコーダーを机の上に置こう

リコーダーを持ち続けることが難しい場合は、机の上にリコーダーの下の部分を置いて、持たなくてもいい状態を作ってあげてください!

一つ頑張ることが減ると、指の動きや音を聞くことなどに集中しやすくなるかもしれません。

音楽室は譜面台が置かれているので、机がない教室も多いかもしれません。

姿勢が崩れやすいお子さんには、机を置いてもらうだけでもやりやすさが変わることが物凄く多いので、ぜひ試していただければと思います。

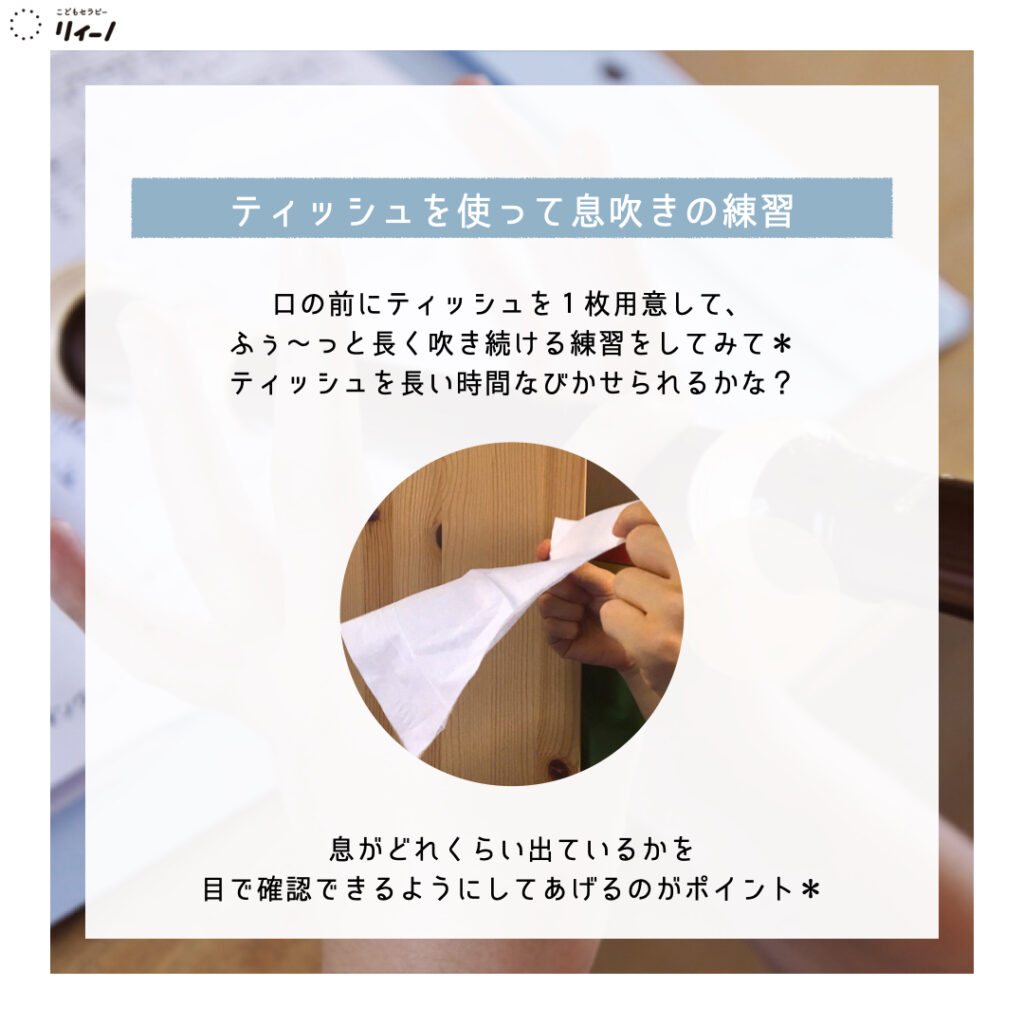

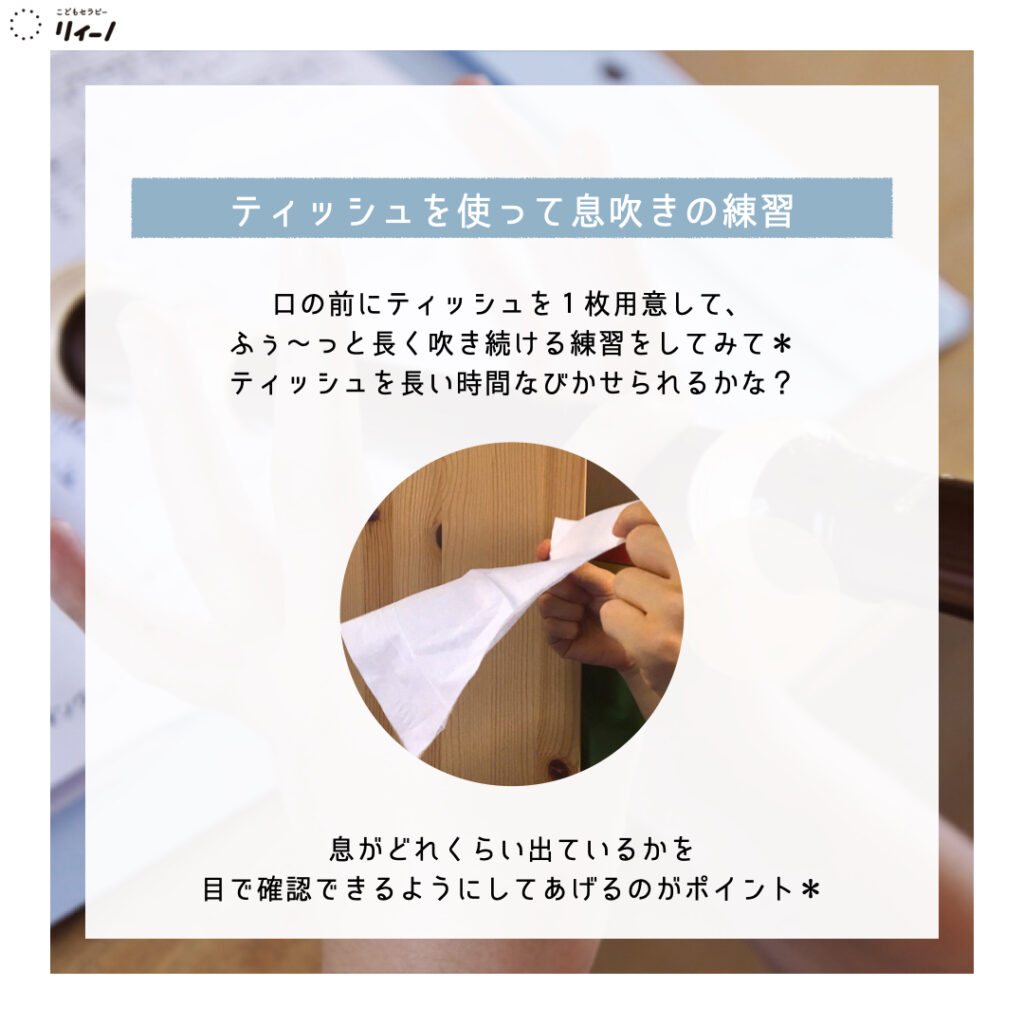

テッシュを使って息吹きの練習をしよう

口の前にティッシュを1枚用意して、ふぅ〜っと長く吹き続ける練習をしてみてください。

ティッシュを長い時間なびかせられるかな?

ティッシュを1枚使うだけで、どれくらいの息の量が出ているのかということを目で確認することができます。

勢いよく息を吹きかけると、一瞬なびいて終わってしまいます。

ママパパと誰が一番長くなびかせておけるか、勝負してもらっても楽しいかなと思います♪

ヌーボを使ってみる

軽い指の力で穴をふさぎやすい構造になっているヌーボ。

蓋を閉じていく感じで穴をふさいでくれます。

また、抑える部分が目立つ色になっているため、どこが穴なのか一般的なリコーダーよりも分かりやすいです。

リコーダー嫌いになってしまったお子さんは、再挑戦できるきっかけになるかもしれません^^

リコーダーにつながる遊び

お財布からコインを取り出そう

親指と人差し指だけを使って、お金をつまんでいきます。つまんだお金は手のひらに入れて握っておきましょう。

握ったお金を落とさずに、2枚目、3枚目とつまんで同じように手のひらに入れていけるでしょうか。

(大人の私たちは、お財布からコインを何枚か取り出すときに、自然とする手の動きです)

程よい力加減でお金を握りながら、親指と人差し指を動かすという手指をバラバラに動かす力を育むことができます。

粘土を押し潰そう

手のひらでしっかりと粘土を押しつぶしてみましょう。

手指のバラバラな動きが難しい場合は、まず肩周りの安定性を高めるために手のひらで押しつぶすような活動をたくさんしてもらうことがオススメ。

机を拭いてもらう、買い物袋をしっかりと持つなどお手伝いの中でも手指を育むことができますよ♪

まとめ

いかがでしたか。

リコーダーは、変な音が鳴ってしまうとすぐに失敗したことが分かってしまうので自信を失ってしまいます。

反対に、綺麗な音がでるとすぐにできた!が分かるのでリカバーもしやすいです。

サポート次第で、どっちにも転びやすい活動です。

上記のようなアプローチで10分程度で綺麗な音を奏でられるようになったお子さんはたくさんいます。

まずは、リコーダーのどこに躓いているのかをチェックしてあげると練習もより効率的になりますよ♪

ぜひ試してみてね!

それでは、まとめです。