お子さまに関するご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせはウェブからのみとなります

定規で線が引けない!ずれる!上手におさえるコツを作業療法士が伝授

小学校に入学して鉛筆・消しゴムの次に出会う文房具が定規というお子さんも多いかもしれません。

定規を使っているとき、こんなことありませんか?

定規で線を引くと、ずれたり、線がガタガタになってしまいます。

線を引くときに、定規も一緒に動いてしまいます。

算数や数学のグラフで、線がずれて減点されてしまいます…

“なんでできないの…?”と思ってしまう方も多いかもしれません。

でも、ほとんどの子どもたちが、わざとやってる訳ではなく、必死で頑張っています。

今回は、定規をおさえやすくなるコツをご紹介したいと思います。少しでも参考になれば嬉しいです!

どう教えたらいいの?

指の腹でおさえる感覚を知ろう

定規をうまく扱うためには、指の腹で定規をおさえる感覚を知っている必要があります。

どのくらいの力加減でおさえたらいいのか、指の腹にだけ力を入れるにはどう身体を使ったらいいのかを知る必要があります。

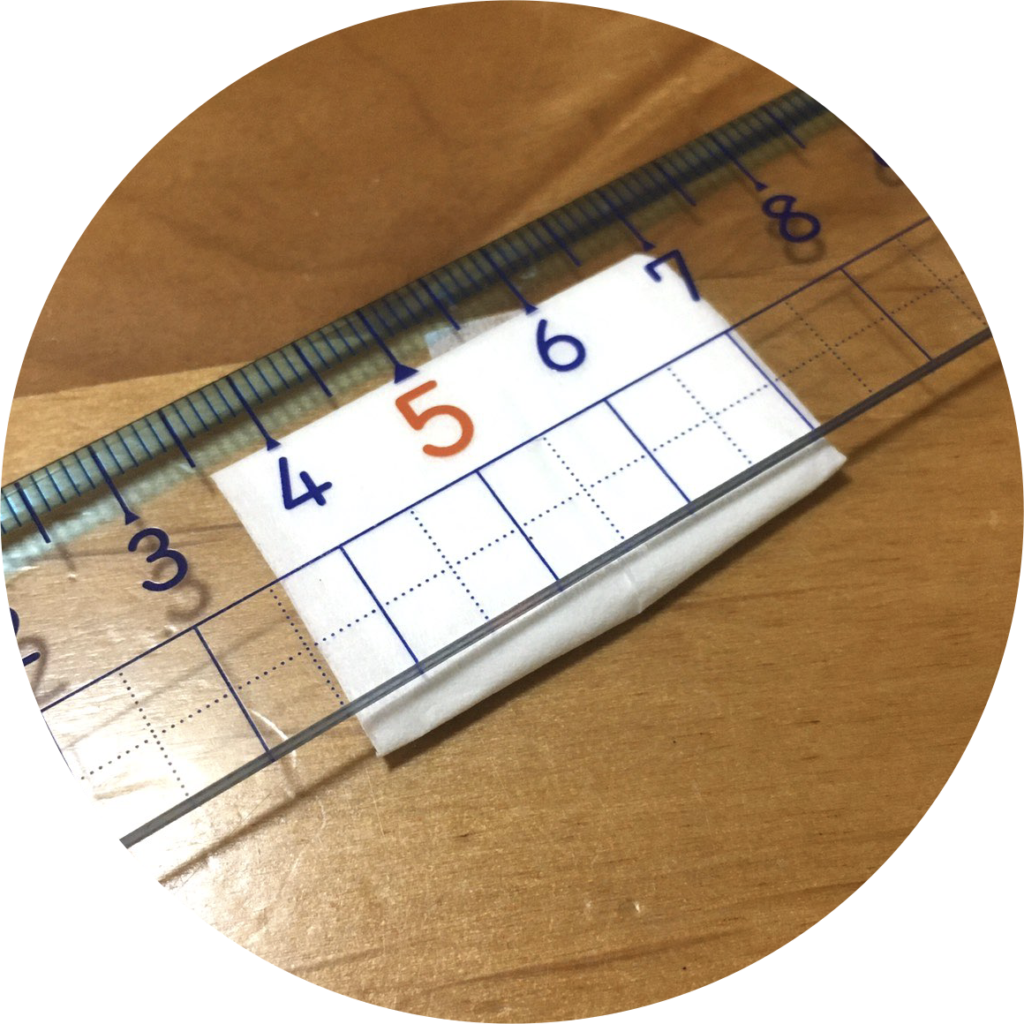

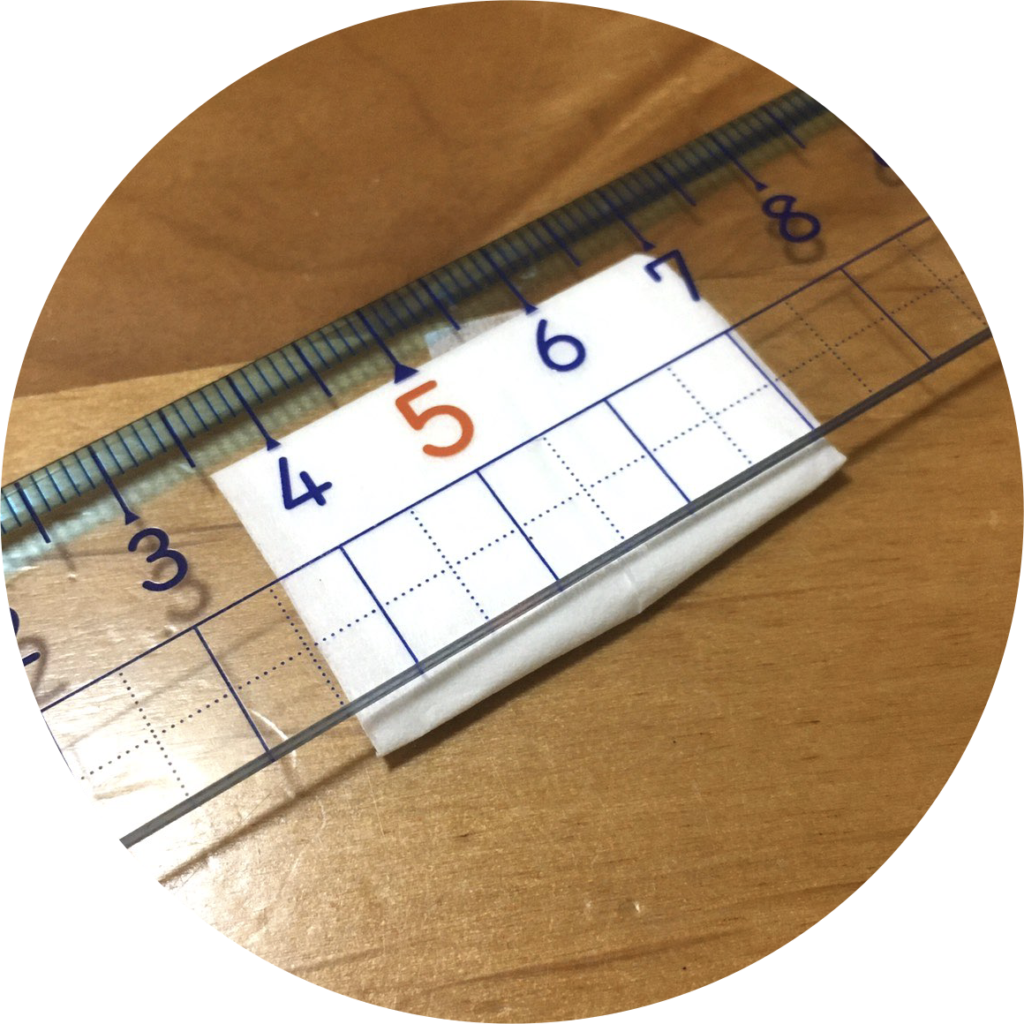

小さなティッシュやスポンジを定規の下に入れておさえることで、押し潰されているかどうかか目で確認することができます。

ビヨーンと広がっていたら、もっと押さないと!と子ども自身で気づくことができますよ^^

- 小さく折りたたんだティッシュや小さなスポンジを定規の下に入れます。

- ティッシュが浮かないように指の腹で押さえてください。

力加減は「固有受容覚」という感覚が関わっています。

この感覚を知ると、動きのぎこちなさや道具操作の苦手な理由が紐解けますよ^^

固有受容覚については、自分の身体を知るための感覚。「固有受容覚」ってなあに?をお読みください。

定規に一工夫してみて

定規をおさえることがうまくいかない場合は、まず“うまく線が引けた!”という成功体験を積むことも大切です。

定規に滑り止めマットや輪ゴムをつけて、滑らないように工夫してあげるだけで、使いやすくなりますよ^^

ピンク色の部分に、小さく切った滑り止めや輪ゴムを貼り付けてみて*

どうして、うまくできないの?

定規をうまく使えない理由は、一人一人異なります。

私が子どもたちと接する中で、よくある理由を3つ挙げてみます。

- 指先に力を入れる感覚がつかめない

- 両手動作が苦手

- 身体の中心を越える動きが苦手

1つずつ解説していきますね!

指先に力を入れる感覚がつかめない

指の腹だけに力を入れることが難しい可能性があります。

指の腹だけに力を入れるためには、肩周りやお腹や背中といった体幹や肩から手首までの腕が安定している必要があります。また、今どのくらい力が入っているかを感じにくいのかもしれません。

両手動作が苦手

“非利き手で定規をおさえ、利き手で鉛筆を操作する”という両手をバラバラに動かす操作にパワーを使い切っているのかもしれません。

何気なくしている左右非対称な動きですが、実はとても高度なんです。

身体の中心を越える動きが苦手

横線を引くときは、自分の身体の真ん中を越えて手を動かす必要があります。

利き手が右の場合、横線を引くときは左側から右側に線を引きますよね。

左右の連携した動きが苦手な場合、身体の真ん中を越える動きが難しくなってしまいます。

定規が上手におさえる力を育む遊び

指の腹に力を入れる遊び

粘土を均等な太さにしよう

粘土を棒状にしておきます。

その粘土を指の腹(第一関節あで)で潰してみましょう!

慣れてきたら、ママパパが潰したものを見本にして、それと同じ分厚さになるように潰してもらいましょう!

指の腹だけで団子を作る

指の腹だけを使って、粘土で小さなお団子づくりをしてみましょう!

手のひらは使わずに、親指・人差し指・(中指)の3本だけで丸い小さなお団子が作れるかチャレンジしてみてください!

指の腹だけを使って操作する練習に繋がります。

リィーノこどもセラピーでは、この粘土を使って遊ぶことが多いです。

コスパ良し、匂いなし、手が汚れない(服につくと大変ですが)ので扱いやすいですよ。

赤紫色と青紫色が使いやすいと思います★

両手をバラバラに動かす力を育てる遊び

身体をひねっていろんな物を取ろう

床にシールを貼ってその上から足が動かないようにして立ちます。

身体の左側にあるものへは右手で、身体の右側にあるものへは左手で、そのものを取ります。身体をひねって自分の身体の真ん中を越える動作を行うことで、左右をバラバラに動かす力が育ってきます。

昔遊び

アルプス1万尺や線路は続くよなどの音に合わせて手を動かすタイプの昔遊びの中には自然とクロスする動きが盛り込まれています。

小さい頃にしていたママも多いのではないでしょうか^^

ぜひ、ご家族・きょうだい、友だちとチャレンジしてみてね!

久々にやると盛り上がりますよ♪

まとめ

小学校から始まる定規。

少しでも楽に扱えるようになるきっかけが見つかると嬉しいです。

それでは、今回のまとめです。

- まずは、定規を指の腹でおさえる感覚を掴もう!ティッシュなどを下に敷いて、押し潰せているかどうか目で確認してみよう!

- 線が引けた!という成功体験を積むために、定規に滑り止めを貼るなどの一工夫を!

- 定規がうまく使えないのは、身体の使い方に課題があるかも。いろんな遊びの中で、指の腹に力を入れる経験を積もう!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!