お子さまに関するご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせはウェブからのみとなります

なぞり書きはできるのに書き写しがうまくいかない。どうしたらいいの?

先日インスタグラムのフォロワーさんからご質問を頂きました。

Aya

Ayaなぞり書きはできるのに、見本を見ながら書くとグチャグチャになります。

どうしたらいいの?

鏡文字になったり、点の位置が違ったり。

文字のバランスが整いません。

文字を書き始めの頃は、特によくあることだと思います。

なぜそんなことが起こるのかと不思議に思われているママパパも多いのではないでしょうか。

今回は簡単なワークをしながら、子どもたちがつまずいている感じを味わって貰おうと思います♪

紙とペンをご用意してお読みくださいね!

- なぞり書きはできるのに、見本を見ながら書くとうまく書けない。

- 鏡文字になってしまう

- 文字のバランスが整わない

- 漢字の形を覚えることに苦戦している

体験してみよう!

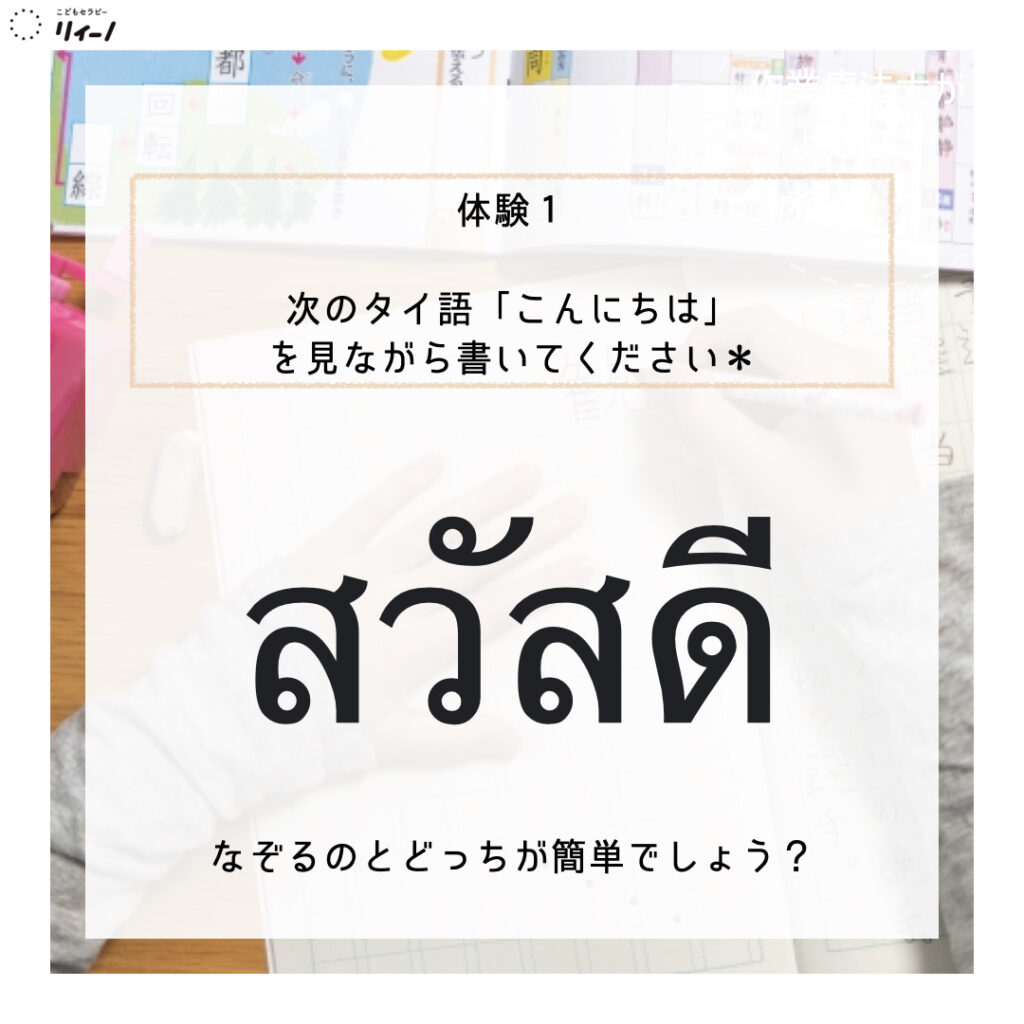

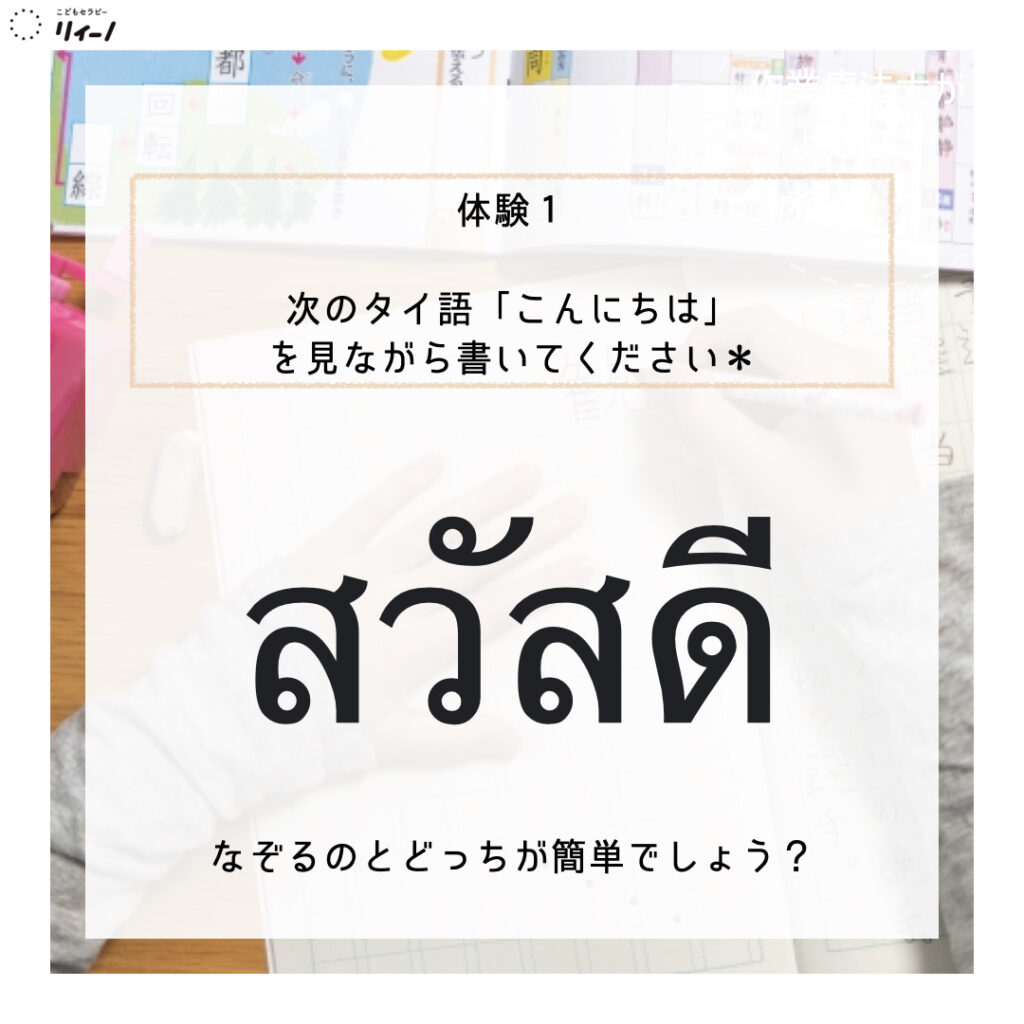

体験1:次の言葉を書き写してみて!

写真のタイ語を見ながら書き写してみてください。

(タイ語を日常的に使う方は、馴染みのない言語でやってみてくださいね!)

タイ語を初めて書く方にとっては、何度も文字の形を確認したり、丸の位置を確認したりされたと思います。

書き写すのとなぞり書きではどちらが取り組みやすいか、イメージ付いたのではないでしょうか。

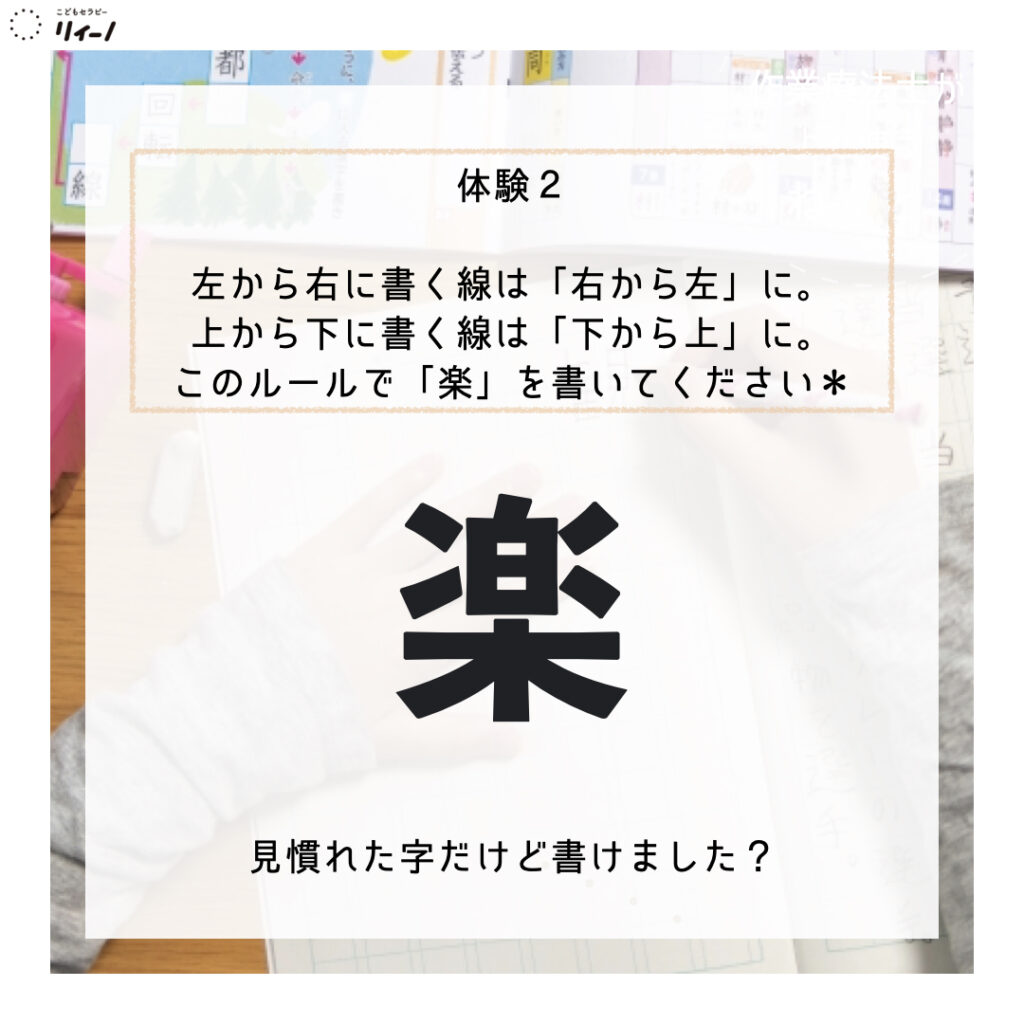

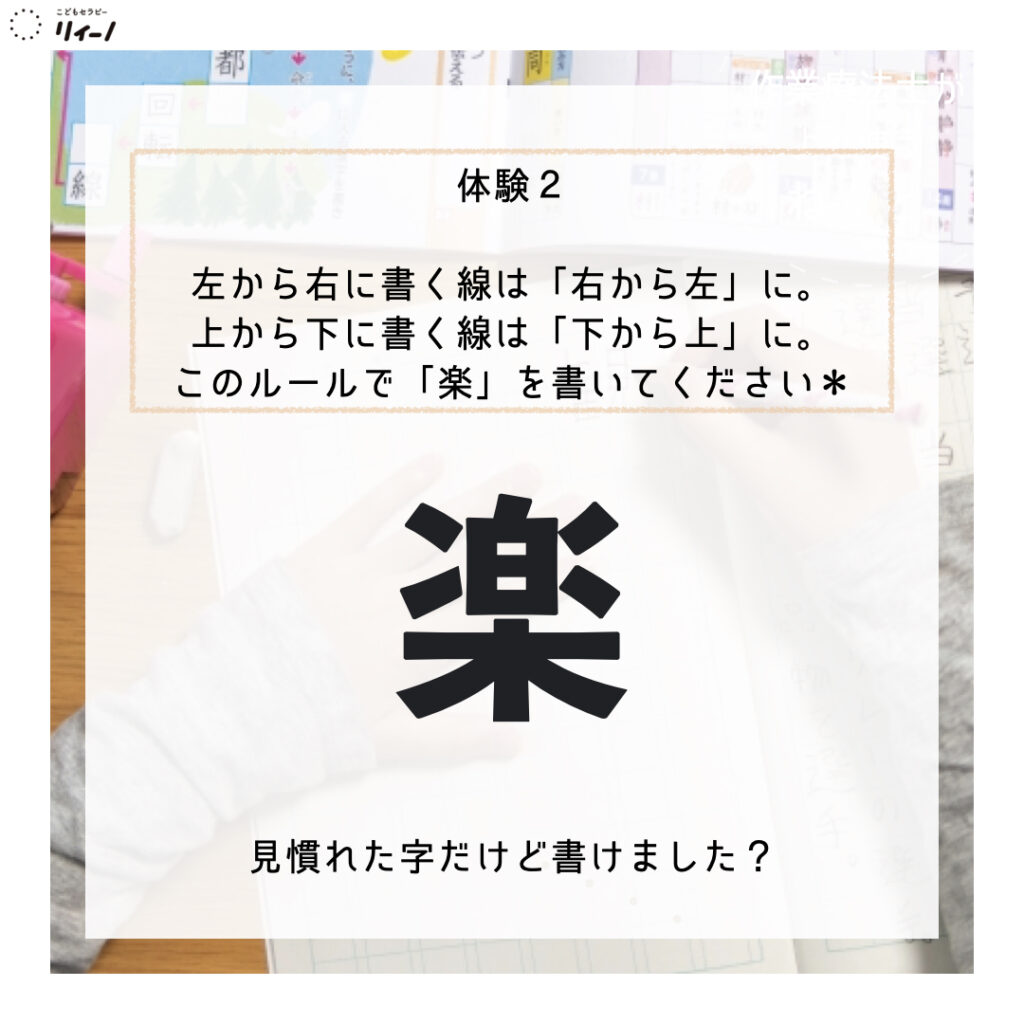

体験2:いつもと逆の方向に書いてみて!

「楽」という字を次のルールで書いてみてください。

左から右に書く線は、「右から左」に。上から下に書く線は「下から上」に。

いかがでしたか?

見慣れたよく漢字だと思いますが、書けましたか?

普段見慣れた文字でも、いつもと違う手の動かし方になると混乱しませんでしたか?

なぞり書きと書き写しの違い

2つの体験をして貰いました。

何度も確認しながら書いていることや、ペンをスムーズに動かせない感覚を味わって頂けましたでしょうか。

子どもたちは、毎日新しい文字を1日に2個ほど習って帰ってくると思います。

つまり、毎日この大変さと向き合っているということです。

大人になった私たちも子どもの頃は、日々これを頑張ってたんですね(褒めてあげたい笑)!

この体験から見えてくる、なぞり書きと書き写しの違いを2つ挙げてみたいと思います。

- ワーキングメモリが必要

- 手指の動かし方を知っている

1つずつ解説していきますね。

ワーキングメモリが必要

「書き写す」には、実際に書くまでに、次のようなことを覚えておく必要があります。

- 文字の形

- 文字の線を書くときの位置

- どこから書くか

つまり、脳にメモをする働きであるワーキングメモリの働きが大きく関わってきます。

先ほどの体験ワーク1でして頂いたタイ語の書き写しでは、何度も見本を見て書いたという方も多いのではないでしょうか?(私は1文字につき2回以上は見た気がします)

タイ語は多くの日本人にとってはあまり馴染みがない言語ですよね。

そのため、少し見て覚えてもすぐに忘れてしまい、文字を書くために何度も見て覚えることが必要になります。

馴染みがないものには、ワーキングメモリがたくさん使われるということですね。

いつでも「赤いもの」って何があるかな?

いつ見ても赤いものって何があるかな?

赤い服、赤いボールなどはダメだよ。

最初は、お家の中にあるものや絵本などを見ながら、赤いものを探すところから始めてみてください。

なかなか探すことが難しいときは「のりもので赤いものは?」とお子さんの得意なものや興味のあるものの中から聞いてあげてみてくださいね^^

赤といえば…とイメージを広げていくことで、言葉で表現する力が育まれていきますよ。

消防車!

トマト!

丸い形のものをイメージしてみて!

丸いものって、どんなものがあるかな?

お部屋の中にないもので考えられるかな?

家の中や絵本の中から探さなくても思いつくようになってきたら、お子さんの力だけで思い出せるか挑戦してもらいましょう。

ボール!

りんご!

このワークに慣れてきたら、ママパパよりもたくさん思いつくか競争してみたり、イメージしたものを書き出した後にいくつ同じものを思いついたかビンゴ形式で遊んでみたり。

少しルールを変えて、家族やお友だちと楽しんでみてくださいね^^

言葉の力を育むためには?

言葉の専門家としては、言語聴覚士が知られていると思います。

言葉の相談をしに行ったのに、「作業療法が始まった…」という経験がある方もいるかもしれません。

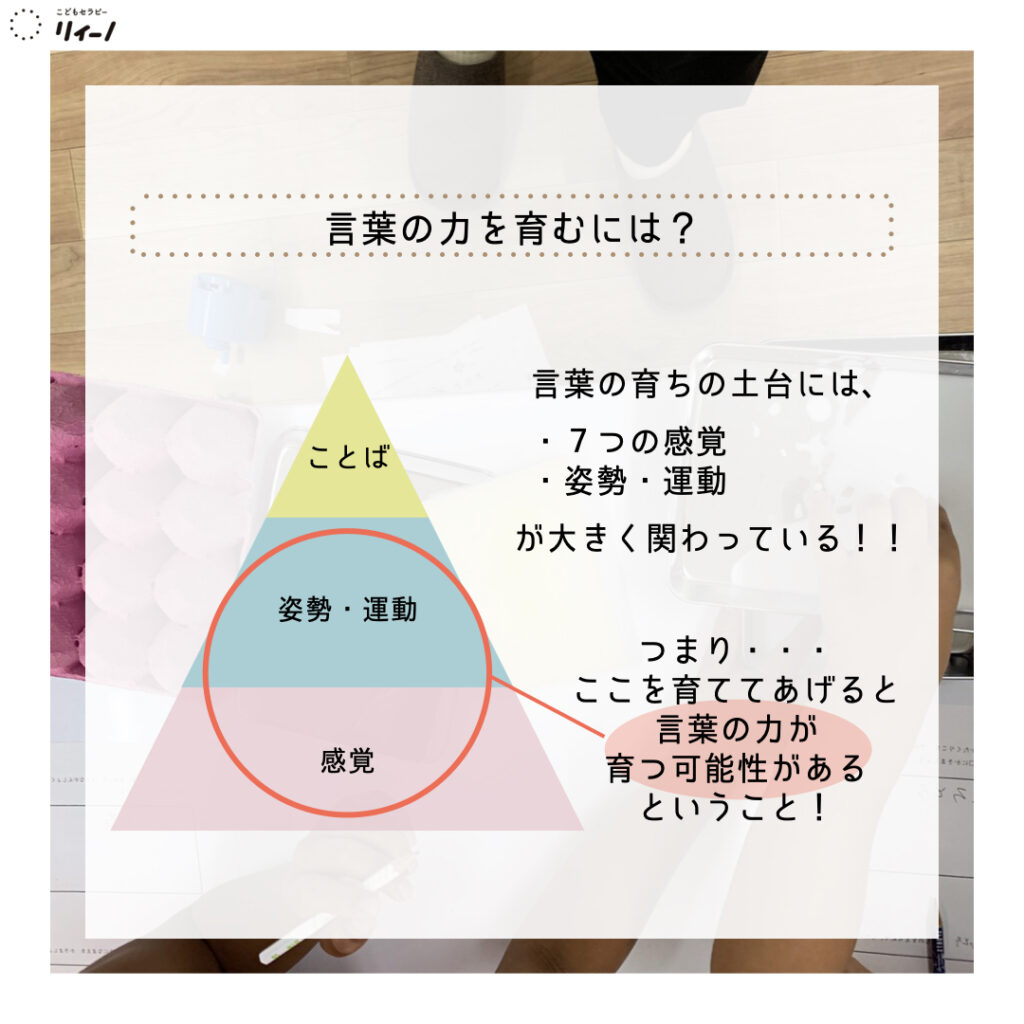

実は、言葉の育ちには、7つの感覚と身体の育ちが大きく関わっています(下図参照)。

つまり、感覚や姿勢・運動を育んでいくことで、言葉の土台が築かれていく可能性があるということです。

そのため、言語療法よりも先に作業療法からスタートするというケースも少なくありません。

今回お伝えした感触あそびワークは、言葉の一番の土台となる「感覚」の部分にアプローチをしたものになります^^

子どもたちは、普段の生活や遊びの中で、いろんなものを触ったり、操作したりしていますよね。

そのタイミングで、自然と大人たちからのさまざまな言葉がけを子どもたちは聞いているんです。

つまり、感覚や姿勢・運動を育んでいくことで、言葉の土台が築かれていく可能性があるということです。

そのため、言語療法よりも先に作業療法からスタートするというケースも少なくありません。

今回お伝えした感触あそびワークは、言葉の一番の土台となる「感覚」の部分にアプローチをしたものになります^^

子どもたちは、普段の生活や遊びの中で、いろんなものを触ったり、操作したりしていますよね。

そのタイミングで、自然と大人たちからのさまざまな言葉がけを子どもたちは聞いているんです。

例を1つ挙げてみますね。

水あそびをしているとき

わぁ、お水冷たいね〜!ひんやりするね〜

この感触を“冷たい”と言うのかあ。

といったように。

伝えたタイミングでリアクションはないかもしれないけれど、大人からの言葉がけをもとに、触ったものの感触と言葉のマッチングを図っています。

子どもたちは遊びの中で自然と学んでいるんですよ^^

7つの感覚については、「感覚」ってなあに?運動・学習・社会性の基盤となる7つの感覚にて解説しています。

もっと詳しく学びたい方は、チェックしてみてください。

リィーノっ子たちの成長

実際に、このワークを取り組み組んだ小学校4年生のリィーノっ子たちの成長話をご紹介させてください^^

リィーノ学習サポートクラスでの様子

問題です!ツルツルしたものってどんなものがあるでしょう?

(机やでこぼこの壁を触りながら)これってツルツル!?ツルツルやんな!?

あれやん。あれ。家にあるやん…

といった会話から始まりました。

これは、「ザラザラやなあ」「あれってどんな形してるものかなあ?」と一つずつ確認しながら進めていくこと3ヶ月。

問題です!チクチクしたものってどんなものがあるでしょう?

鉛筆の先!!(触りながら)これチクチクしてるよ!

うーん、あれやん。画びょうやったかなあ。

3ヶ月前は、言葉と感触のイメージが結びついていなかったリィーノっ子たちでしたが、さまざまな素材に触れて言葉で表す活動を繰り返すことで、実際に触ったり見たりしなくても、言葉からイメージができるようになっていきました^^

この力を育んでからは、算数の文章題の問われている意味が格段と分かるようになり、立てた式について説明することも上手になってきています。

学習サポートクラスで大切にしていること

リィーノの学習サポートクラスでは、プリント課題をどんどん進めていくというよりも「学習の基礎」に時間を費やします。

基礎というのは、基本的なこと、簡単なことといったものではなく、土台のこと。

小学○年生だからこのプリントをするといったものではなく、今回の感触遊びワークのように、お子さんが分かるところまでとことん戻って、その部分をしっかりと築き上げていきます。

なかなか学校のテストの点数があがるといった目に見えた成長を最初は感じにくいのですが、続けていくことでパズルのピースがはまったかのように、急に学力が伸びてくるお子さんがとても多いように感じます。

これは、基礎をしっかりと築き上げたからこその成長だと考えています。

まとめ

「感触あそび=小さな子どもたちがするもの」というイメージがあるかもしれませんが、学習の土台になるものということを知っていただけたかなと思います。

紙の種類1つとっても、さまざまな素材のものが家の中にはきっとあるはず。

遊びながら楽しく言葉の土台を育んでもらえるきっかけになれば嬉しいです^^

今回の内容のまとめです。

- 言葉は、7つの感覚と身体の使い方(姿勢・運動)を土台として育まれていく。

- 7つの感覚と身体を育んでいくことで、言葉の育ちにつながる可能性が高い!

- 実際にいろんな素材のものを触りながら、感触と言葉との結びつきを育もう。

- 赤いもの!丸いもの!など色や形をお題にして、おうちにあるものを探し回ってみよう!