お子さまに関するご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせはウェブからのみとなります

はさみの連続切りを教えるコツ。作業療法士が伝授します!

はさみが苦手で製作を嫌います。

どうやったらはさみが上手になりますか?

1回切りはうまくできるんだけど、連続切りになるとうまくいかない。

どう教えたらいいの?

製作で必須アイテムのはさみ。

はさみを上手に使わせてあげたいけど、危険だしなかなか教えるのが難しい道具の1つですよね。

今回は、はさみを使ったことがあるけど、連続切りがうまくいかないお子さんに対して、ちょっとした工夫をお伝えします。

- 1回切りはできるけど、連続切りがなかなかできない

- 連続切りになると、できあがりがガタガタになっている

- 長い直線をチョッキンと1回切りのように切っている

- 切りながら紙を持ち変えるのが苦手

一緒に後ろから持って教えてあげようとすると「自分で!!」と手を払い退けられることも多いですよね。

そんなときのちょっとした参考になれば嬉しいです。

どう教えたらいいの?

刃の内側に線を書いて、“ここに紙が当たったら開けるよ”と

目で見て分かる目印を作ってみてください。

折り紙やコピー用紙は、画用紙や厚紙などに比べると厚みが薄いため、切っている感覚が分かりにくいんです。

少し分厚い紙を切ることで、筋肉に力が入っている感覚がしっかりと伝わり、力の調整がしやすくなります。

・目で見て確認できる声かけ

刃に書いた線が、紙に当たったらはさみを開けるよ!

・耳で聞いて確認ができる声かけ

“チョッキン”の音が鳴ったらブッブー!

それでは、1つずつ見ていきましょう^^

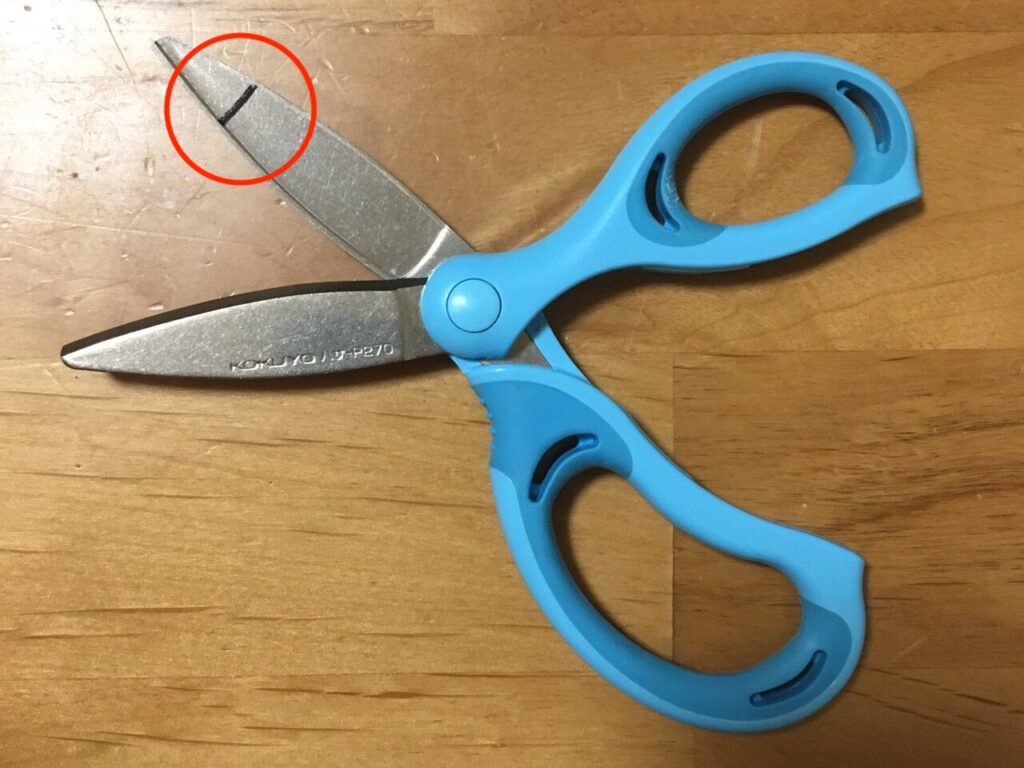

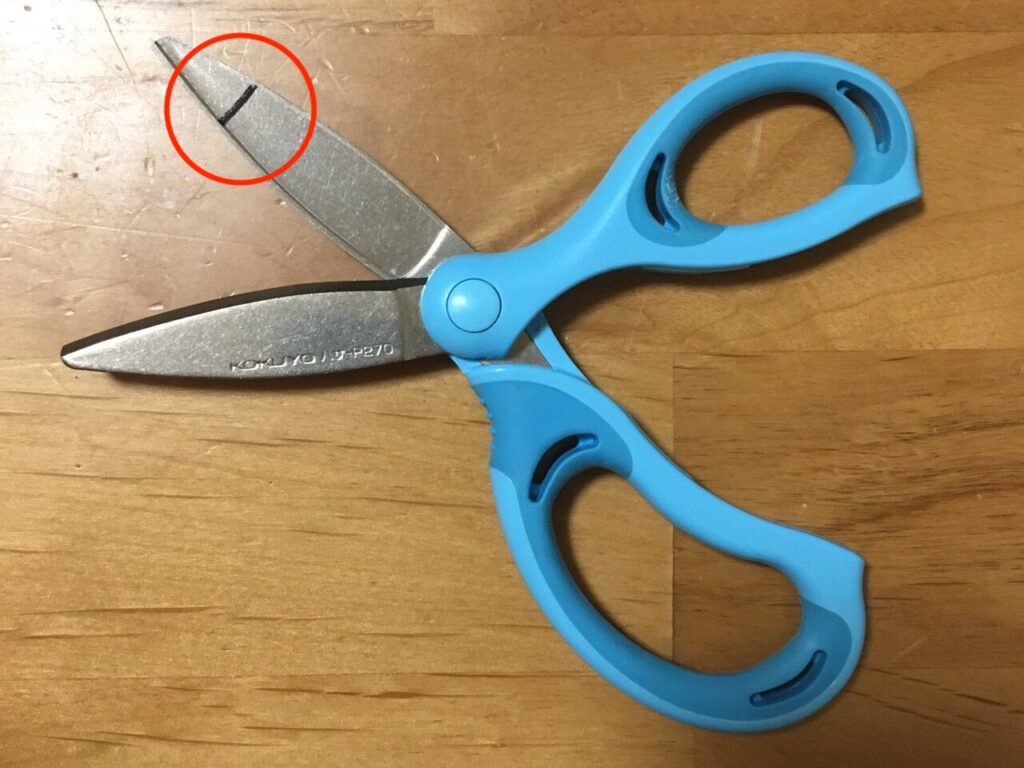

はさみに印を入れてみて

左の写真のように、

刃の内側に線を書いてあげてください。

“この線に紙が当たったら開けるよー”と、

目で見て分かる印を作ってみてください。

写真で紹介しているはさみはこちら。

持ち手が比較的小さく、子どもの小さな手にもフィットしやすく、切れ味もいいので愛用しています。

◉右利き用

◉左利き用

分厚い紙を切ってみよう

折り紙やコピー用紙は、画用紙や厚紙などに比べると厚みが薄いため、切っている感覚が分かりにくいんです。

少し分厚めの紙を切ることで、筋肉に力が入っている感覚がしっかりと伝わるため、力の調整がしやすくなります。

折り紙と厚紙を切った時の音の違いは明らかですよね!

ザクザクと切っている感覚を身体で感じ、目で見て耳で聞いて確認できる工夫をしてあげることで、上達しやすくなります。

また、リィーノでは下記のエアーパテ粘土を切って貰うことも多いです^^

初めて切るというわくわく感と切っている感触が楽しいようで、もっと切るー!と夢中になる子が多いです。

サラッとした粘土なので、はさみに触れてもベタつかず、くっつかないのでオススメです。

エアーパテの使いやすさについて、Instagramで紹介しています。

声かけを工夫してみよう

声かけをするときは、「目で見て(視覚的に)」または「耳で聞いて(聴覚的に)」お子さん自身が行ったことを確認できる伝え方を意識すると、子どもたちは理解がしやすくなります。

目で見て確認を促そう

刃に書いた線が、紙に当たったらはさみを開けるよ!

最初のうちは目印が紙に当たるかどうかを必死に見すぎてしまうかもしれませんが、慣れてくると安定してはさみを動かすことができるようになってくると思います。

耳で聞いて確認を促そう

“チョッキン”の音が鳴ったらブッブー!

1回切りで切ると必ず“チョッキン”と音が鳴ります。

この音が鳴っていないかどうかをお子さんにに確認してもらうことで、力加減を調整することができるかもしれません。

どうしてうまくできないの?

- 力加減が分からない

- 刃を開けるタイミングが分からない

- 両手動作で手一杯

1つずつ解説していきますね。

力加減が分からない

紙を切っている感覚や、どのくらいの力ではさみの刃を開閉したらいいのかが分かりにくいのかもしれません。

これは固有受容覚という筋肉にどれくらい力が入っているかを教えてくれる感覚が影響しています。

固有受容覚のはたらきについては、自分の身体を知るための感覚。固有受容覚ってなあに?にて解説しています。

もっと詳しく学びたい方は、チェックしてみてください。

感覚については、下記の記事で説明しています。

感覚の働きを知ると、大人から見ると不思議な子どもたちの言動が理解しやすくなりますよ^^

刃を開けるタイミングが分からない

刃を最後まで閉じずに、途中で刃を開いて切らないと、ガタガタになってしまいます。

綺麗に切るためには、刃を開けるタイミングをあらかじめ予測する必要があります。

このタイミングがいまいち掴みにくいのかもしれません。

両手動作で手一杯

紙を切るときは、利き手ではさみを持ち、非利き手で紙を持つという両手のチームワークが大切になります。

また、姿勢を保ち続けること、切る場所を見ながら手を動かす、切りながら切りやすいように非利き手で紙を動かすというように、同時に2つ以上のことをする必要があります。

複雑な動作がたくさん含まれているため、パワーを使い切っているかもしれません。

まとめ

ちょっとした工夫で上手になるお子さんはたくさんいらっしゃいます。

はさみ嫌いのお子さんが1人でも少なくなりますように。

日々の生活や遊びで身体を動かすことが、全てはさみの操作にも繋がっていきます。

はさみがもう嫌!となっている場合は、無理強いはしないこと。

必ずその子に合うアプローチがあるので、うまく行かない場合はお気軽にご相談くださいね^^

今回の内容のまとめです。

- まずは、お子さんがどんな風にはさみを使っているかを観察してみましょう。

- はさみの刃に印を入れて「目で見て」または「耳で聞いて」確認しやすい伝え方をしよう。

- 折り紙よりも厚紙など少し分厚い紙を切ると、切っている感覚が分かりやすい◎

- はさみの操作には、力加減や両手のチームワークなどさまざまな操作性の育ちが関わっている。